Pedro Piñero, paleontólogo, director del Yacimiento de Quibas

Oculto en la última montaña de la Región de Murcia antes de llegar a la provincia de Alicante, el yacimiento de Quibas (Abanilla) es uno de los enclaves paleontológicos más importantes de España y único en Europa por su antigüedad. Esta cápsula del tiempo, formada hace un millón de años, conserva fósiles de tigres dientes de sable, bisontes y macacos, testigos de un pasado perdido.

Su hallazgo fue casual, pero sus descubrimientos han revolucionado el conocimiento sobre el clima y la fauna prehistórica. Investigadores han identificado cambios climáticos nunca antes registrados en el continente, situando a Quibas en el epicentro de la paleontología europea. Entre los hallazgos más fascinantes se encuentra el esqueleto más completo y antiguo de lince ibérico, con un millón de años de antigüedad. La casualidad ha querido que este hallazgo haya coincidido con la reintroducción de esta especie en la Región de Murcia, uniendo ciencia del pasado y conservación en un mismo relato y demostrando que ésta sí fue tierra de refugio. Ahora, este tesoro científico se prepara para abrir sus puertas al público, convirtiéndose en un referente para la divulgación del patrimonio natural de la Región de Murcia. Un viaje en el tiempo aguarda a quienes se aventuren a descubrirlo.

Los viajes en el tiempo han fascinado a niños y adultos, a científicos y filósofos, a cineastas y espectadores, y a escritores y lectores. No hay más que ver la ingente cantidad de literatura y cine, e incluso de artículos científicos, que versan en torno a los saltos temporales. Soñadores despiertos, al fin y al cabo, dada la imposibilidad de romper nuestra línea temporal, que jamás dejará de ser el presente. Pero… ¿y si resultase que no se trata de una fantasía tan descabellada?

A principios del siglo pasado, el aclamado físico Albert Einstein abrió la posibilidad científica de los viajes hacia adelante en el tiempo con su teoría de la relatividad, cambiando así el concepto del tiempo tanto para científicos especialistas como para profanos. De acuerdo con esta teoría, si nos embarcásemos en una nave espacial que se acercase a velocidades próximas a la de la luz, el tiempo transcurriría más lentamente para nosotros que para aquellos que se quedasen en casa. Así, a la vuelta de nuestro viaje y dependiendo de la velocidad y duración de nuestro paseo estelar, en la Tierra podrían haber pasado desde años hasta milenios debido a la dilatación temporal. A pesar de esta posibilidad teórica, lo cierto es que la tecnología humana está aún muy lejos de conseguir un vehículo espacial capaz de recorrer los 300.000 kilómetros por cada segundo.

Viajar al pasado con la ciencia

Los viajes hacia el pasado, sin embargo, y muy a pesar de los queridos Marty McFly y Doc Brown, protagonistas de Regreso al futuro, han demostrado ser científicamente imposibles. Pero no todo son malas noticias. Lo cierto es que no necesitamos el DeLorean, el coche que viaja en el tiempo, para descubrir mundos del pasado. La ciencia nos permite satisfacer nuestra curiosidad sobre lo que ocurrió antes de nuestra existencia sin necesidad de desplazar nuestros cuerpos utilizando una máquina del tiempo.

Una de las posibilidades es bien conocida por los astrónomos, y se debe a la propia limitación de la velocidad de la luz. Dadas las descomunales distancias que hay entre los astros de nuestro universo, la luz emitida por las estrellas y galaxias tarda desde años a millones de años en llegar desde que es generada por el cuerpo celeste en cuestión hasta que llega a nuestras retinas. Lo mismo ocurre al contrario. Si un ser inteligente que habitase en un planeta cualquiera de la galaxia de Andrómeda, la más cercana a la Vía Láctea y situada a 2,5 millones de años luz, apuntase ahora su telescopio hacia la Tierra, contemplaría el inicio de nuestras edades de hielo y la llegada de los primeros mamuts a Europa. Cada vez que nos tumbamos a observar el cielo estrellado, podemos estar seguros de estar realizando auténticos viajes al pasado.

Otra de las formas que tenemos de hacer retroceder nuestros relojes nos la proporciona la paleontología, aquella ciencia que se encarga de estudiar la vida del pasado. La Tierra tiene un as en la manga para luchar contra su desmemoria, y es que deja las pistas necesarias en forma de fósiles para que sus vástagos pensantes bípedos devuelvan a la vida su extraviado recuerdo. La información que nos dan los restos de seres vivos sepultados bajo nuestros pies permite a los científicos reconstruir aquellos mundos que desaparecieron debido a antiguas catástrofes naturales o al propio pasar del tiempo, que hace que las condiciones ambientales cambien de forma más o menos gradual y, con ellas, los seres vivos que habitan los distintos rincones de nuestro planeta.

Un tesoro en las montañas

Una de estas valiosas cápsulas del tiempo se encuentra en las montañas de Abanilla, en la pedanía de Cañada de la Leña, en el seno de una cueva que ha permanecido enterrada y en silencio durante cientos de milenios. Se trata del yacimiento de Quibas, una joya paleontológica del patrimonio murciano que está desvelando a nuestra sociedad cómo era el sur de Europa hace un millón de años. Este particular enclave ofrece una oportunidad única para adentrarse en el conocimiento del paisaje y la fauna que reinaron entre hace entre 1.100.000 y 900.000 años. Con esta datación, el yacimiento de Quibas, situado en la última montaña de nuestra región antes de la provincia de Alicante, se ha coronado como el único del continente europeo formado durante ese lapso de tiempo y que, además, contiene restos fósiles de animales terrestres. Esta antigua cueva, rellena de sedimentos repletos de fósiles, tiene, por tanto, la llave para descubrir cerca de 200.000 años de historia natural de esta región. Y esto es posible por medio del estudio de unos vestigios de vida que, hasta el momento de su descubrimiento, se mantenían en el más profundo y paciente de los letargos.

El yacimiento de Quibas, además, compite en edad con los yacimientos de Barranco León, en Orce, y la Sima del Elefante, en Atapuerca, donde han aparecido los restos humanos más antiguos de Europa occidental. Quibas presume así de ser una ventana al pasado capaz de transportarnos a un momento clave de la historia de nuestro planeta y que nos invita generosamente a asomarnos para descubrir los ecos de un auténtico safari pleistoceno.

Gracias a este tesoro enclavado en la sierra de Quibas, que ha regalado huesos petrificados de animales ancestrales, sabemos que tigres dientes de sable, macacos, rinocerontes, bisontes o caballos eran moradores habituales de la Región de Murcia hace cien mil siglos. Los paleontólogos han llegado a desenterrar del yacimiento de Quibas huesos y conchas de más de 80 especies distintas de mamíferos, aves, anfibios, reptiles, peces y moluscos terrestres que se iban quedando atrapados y enterrados en la antigua caverna. Aparte de las criaturas salvajes ya citadas, en nuestro safari abanillero a través de los milenios podríamos darnos de bruces con licaones, lobos, bueyes almizcleros, tejones, puercoespines, gamos, murciélagos, ardillas voladoras, picas, víboras o lagartos africanos, entre muchos otros animales.

Incluso se han encontrado especies únicas que han supuesto nuevos descubrimientos para el mundo científico, como un lagarto sin patas conocido como Ophisaurus manchenioi y un topillo denominado Manchenomys orcensis. Ambas especies fueron llamadas así en honor al profesor Miguel Ángel Mancheño, de la Universidad de Murcia, primer director de las excavaciones en Quibas. En nuestra aventura primitiva, veríamos un cielo surcado por multitud de aves, pudiéndonos sorprender con el vuelo del quebrantahuesos, águilas reales e ibis eremitas, esos emplumados de pico largo y curvado que los antiguos egipcios veneraron como dioses de la sabiduría.

El lince ibérico en Quibas

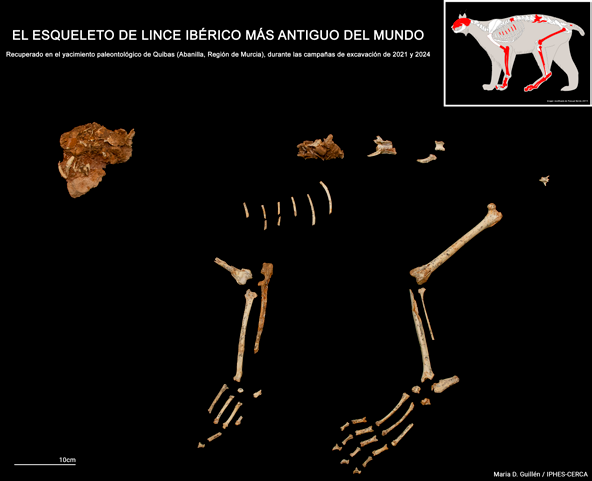

Un lugar muy especial entre el conjunto de criaturas que merodeaban la sierra de Quibas hace un millón de años lo ocupa nuestro querido lince ibérico, y es que la vetusta gruta nos ha obsequiado con el esqueleto más completo y antiguo de este felino recuperado hasta nuestros días. Aunque el lince es abundante en los yacimientos paleolíticos españoles, hasta ahora los restos recuperados de las primeras poblaciones son muy escasos. Esto contrasta con los más de 60 huesos de Quibas pertenecientes a un mismo individuo. Así, se alza como la colección más amplia entre las poblaciones más antiguas de este carnívoro, recientemente reintroducido en la Región de Murcia. Gracias a este descubrimiento, hoy sabemos que en las tierras murcianas habitó uno de los primeros linces ibéricos del mundo.

Un viaje al pasado climático

Para comprender mejor la importancia del yacimiento de Quibas como fuente generadora de conocimiento sobre nuestro pasado, hemos de retrotraernos hasta la época que los paleontólogos y geólogos conocen como el Plioceno, hace aproximadamente entre cinco y tres millones de años. Estamos hablando de un momento en el que nuestras latitudes eran mucho más húmedas y cálidas que en la actualidad, por lo que se disfrutaba de un clima tropical. Si hubiésemos podido dar un paseo por un paisaje plioceno, nuestros termómetros habrían marcado, de promedio, 4 grados centígrados más que las temperaturas medias actuales, mientras que las lluvias habrían sido entre 400 y 1.000 milímetros mayores que las anuales de hoy en día en el Mediterráneo. Dado que se trataba de un momento más cálido, el hielo concentrado en la Antártida y Groenlandia era mucho menor, lo que condicionó que el nivel global del mar estuviese unos 25 metros más alto que el actual. Si en nuestro viaje al Plioceno hubiésemos sobrevolado la Región de Murcia, nos sorprenderíamos al ver la línea de costa a la altura del Puerto de la Cadena, en ese momento una llanura donde desembocaban ríos y donde pastaban mastodontes, jirafas, gacelas, antílopes, rinocerontes y caballos. Estas bestias convivían con macacos, cocodrilos, coyotes y tortugas gigantes, mientras que en las aguas costeras nadaban grupos de manatíes. Esta es la imagen que los paleontólogos deducen tras excavar y estudiar el yacimiento paleontológico del Puerto de la Cadena, en la sierra de Carrascoy.

Al final del Plioceno, hace exactamente 2,6 millones de años, las condiciones climáticas cambiaron radicalmente. En ese momento, la Tierra abandonó el clima tropical reinante y dio el pistoletazo de salida a las famosas edades de hielo. Comenzó así una dinámica glacial e interglacial en la que se alternaban ciclos fríos y secos con episodios cálidos y húmedos, sucesiones ambientales que han sido responsables de continuos cambios en la fauna y la flora de gran parte del globo. Durante los ciclos fríos, extensas áreas del planeta quedaban cubiertas de gruesas capas de hielo, mientras que durante los periodos cálidos el hielo se derretía y

los mantos gélidos reducían su extensión. Hace un millón de años, cuando se formaba el yacimiento de Quibas, los cambios climáticos ocurrían en ciclos de unos 40.000 años, causados por variaciones en la inclinación del eje de la Tierra. Es decir, se alternaban períodos glaciares de 20.000 años con fases interglaciares de la

misma duración.

Pues bien, un reciente estudio del equipo de investigación del yacimiento de Quibas ha conseguido identificar una sucesión de hasta seis cambios climáticos. En ella se alternan cuatro episodios glaciales y tres interglaciales, que tuvieron lugar entre hace 1.100.000 y 900.000 años. Es la primera vez que se registra en Europa esta alternancia climática para este período de tiempo, el cual supone el preludio de las glaciaciones mucho más intensas que comenzó a experimentar la Tierra tiempo después, hace unos 800.000 años.

Último refugio tropical de Europa

Además de la edad única de Quibas y de su inaudito historial de cambios climáticos, otra de las particularidades del yacimiento abanillero tiene que ver con el inesperado hallazgo del citado lagarto sin patas Ophisaurus manchenioi. Resulta que los parientes vivos más cercanos de este reptil habitan hoy en zonas de clima subtropical y tropical. Por lo tanto, sabemos que su presencia en el sureste ibérico hace un millón de años es herencia directa de la época cálida y húmeda anterior, el Plioceno.

El endurecimiento de las condiciones climáticas tras el inicio de las edades de hielo fue reduciendo las poblaciones de animales y plantas adaptados a condiciones ambientales más benignas. Sin embargo, algunos de ellos consiguieron resistir a duras penas, refugiándose en este territorio, siendo el lagarto sin patas de Quibas uno de los últimos supervivientes del Plioceno en Europa. Esto ha permitido certificar que la Región de Murcia actuó como el último refugio de animales tropicales y subtropicales de este continente, y que, a partir de ese momento, quedarían completamente extintos en él. Así, con la extinción de Ophisaurus manchenioi se desvaneció el último reducto de fauna de épocas anteriores, pero no así la huella de su existencia, que quedaría viva en las entrañas de una colina murciana, recordándonos la existencia de mundos ahora perdidos en el tiempo.

Como ocurre usualmente en ciencia, el descubrimiento del yacimiento de Quibas fue casual. El primero de los hechos fortuitos que revelaron a la comunidad científica su existencia fue la realización de una cata con dinamita por parte de mineros que buscaban la roca conocida como falsa ágata en la década de 1960. La intención de estos mineros era abrir una cantera que ofreciese beneficios económicos para el comercio de este material de ornamentación Sin embargo, tras varias explosiones y la creación de una trinchera de varios metros de profundidad en la montaña, se toparon con una oquedad de grandes dimensiones completamente rellena de tierra, inservible para sus fines. Esta cata quedó, por tanto, abandonada, y los trabajadores decidieron probar suerte en otros puntos de la sierra. Sin embargo, a pesar de que no fueron conscientes de ello, sus trabajos de excavación sobre la dura roca sacaron de nuevo a la luz del sol los restos de animales que permanecieron ocultos durante mil milenios.

El secreto de la existencia del yacimiento tuvo que esperar aún algunas décadas más para ser revelado. Esto sucedió en 1994, cuando unos excursionistas que disfrutaban de la naturaleza en la sierra de Quibas se fijaron en la trinchera abandonada en mitad de su recorrido. Decidieron, pues, adentrarse en ella y, para su sorpresa, descubrieron cientos de grandes huesos de lo que parecían animales prehistóricos. Estos se encontraban tanto esparcidos por el suelo como incrustados en la tierra de aquella oquedad que no resultó útil a los mineros. Entusiasmados con su asombroso hallazgo y creyendo erróneamente que se encontraban en territorio de la Comunidad Valenciana por su cercanía, comunicaron su descubrimiento al personal del grupo paleontológico de Elche. Estos, a su vez, se pusieron en contacto con investigadores de la Universidad de Valencia, que no dudaron en realizar una primera campaña de recogida de fósiles en superficie junto a paleontólogos del Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

/ PEDRO PIÑERO

Futuro del yacimiento

En 1999 se publicó el primer artículo científico sobre el yacimiento, dando a conocer a la comunidad científica esta nueva y prometedora cápsula del tiempo. Este hito marcó el arranque de las campañas de excavación en Quibas. En una primera etapa, entre 2000 y 2009, la Universidad de Murcia, con el profesor Miguel Ángel Mancheño a la cabeza, asumió las primeras excavaciones sistemáticas.

En este período, la Dirección General de Cultura de la Región de Murcia lo catalogó como Bien de Interés Cultural debido a su indiscutible importancia. Tras cinco años de inactividad, en 2014 se inició una segunda etapa que continúa vigente en la actualidad. Esta vez, fue el Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social el responsable de las excavaciones, con los profesores Jordi Agustí y un joven servidor, Pedro Piñero, como directores. Debido al creciente interés científico y social del yacimiento, en 2023 el Ayuntamiento de Abanilla y el citado centro de investigación firmaron un acuerdo para promover la investigación y socialización de Quibas. Desde que comenzaron las investigaciones, se han publicado numerosos artículos científicos que han atraído la atención de medios de comunicación, tanto locales como nacionales e internacionales. De este modo, la sociedad tiene la oportunidad de conocer los nuevos descubrimientos sobre nuestro pasado, que se revelan año tras año.

Para acabar, no se puede hablar del pasado sin hablar del futuro. Además de continuar con las campañas de excavación anuales, existe un compromiso conjunto con las administraciones locales y regionales para impulsar el acondicionamiento del yacimiento. En un futuro próximo, se facilitará su visita turística, permitiendo que todos los interesados lo conozcan en persona. Esta excursión pleistocena estaría complementada con una visita al centro de interpretación del yacimiento de Quibas, sito en el auditorio de Abanilla, donde se exponen restos fósiles de distintos animales provenientes de la gruta. Esta exposición permanente contará además, muy pronto, con la estrella del yacimiento: el esqueleto de lince ibérico más completo y antiguo del mundo. Con esto, la sociedad tendrá en sus manos las llaves del DeLorean, pudiendo hacer realidad el romántico sueño del viaje al pasado y disfrutar de un particular safari a través del tiempo.

Este artículo fue publicado originalmente en el Anuario del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia. https://periodistasrm.es/publicaciones-anuario/